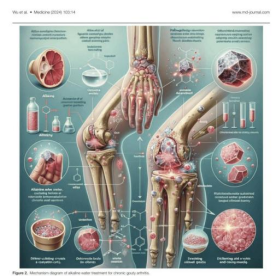

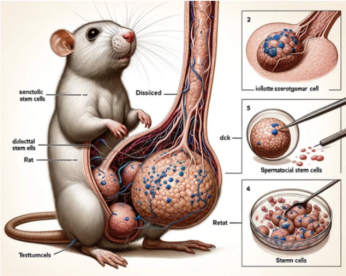

去年因为 AI 大火,很多 AI 作图论文被撤稿,比如:大鼠无痛拥有四个睾丸、细胞信号传导图与电路板雷同、人体骨骼数量明显错误等等,个个都是「封神」之作。

图源:2024 年 AI 生成的论文截图

不过让审稿专家选择性失明的神操作不仅如此!最近又有几篇论文,因各种低级错误,被网友一眼发现。

►SCI 文学奖 —— 「摘要」写成「抽动大象」

《环境科学与污染研究》期刊曾发布了一则撤稿通知,撤回了一篇 2021 年 7 月 15 日发表的论文。

这篇论文的撤稿原因包括「同行评审过程不明、参考文献不相关或不恰当、包含不正规短语等问题」。

最无语的是,论文的英文标题下的摘要栏写着「pumping elephant」,直译为「抽动大象」……

图源:论文截图

这一错误可能是由于投稿人使用了低级的人工智能翻译工具,将「abstract」(摘要)错误翻译为「pumping elephant」。这一低级错误简直是年度学术抽象行为。

►AI 翻译大赏奖 ——「11 个专业词写错」

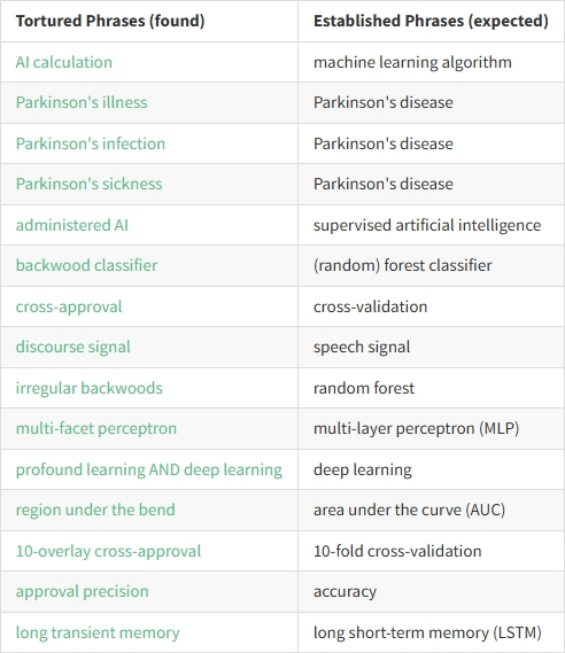

类似翻译软件带来的乌龙还不止这一件,一篇发表在《Scientific Reports 》的论文,翻译错了 11 个专业术语。

比如把「area under the curve(曲线下面积)」写成「region under the bend(弯道下区域)」

图源:网友整理的错误用词

还出现「Parkinson's infection」这种明显错误,把「AI calculation」「machine learning algorithm」「profound learning」「deep learning」「cross - approval」「cross - validation」「discourse signal」「speech signal」等专业词汇混淆使用。

作者虽在 8 月进行了更新修改,但仍存在引用无关文献、宣称使用的软件无相应功能、使用他人论文图片、统计分析结果中的 F 分数计算有问题等情况,最终被撤稿。

►疯狂土豆奖 —— 土豆泥冒充肿瘤

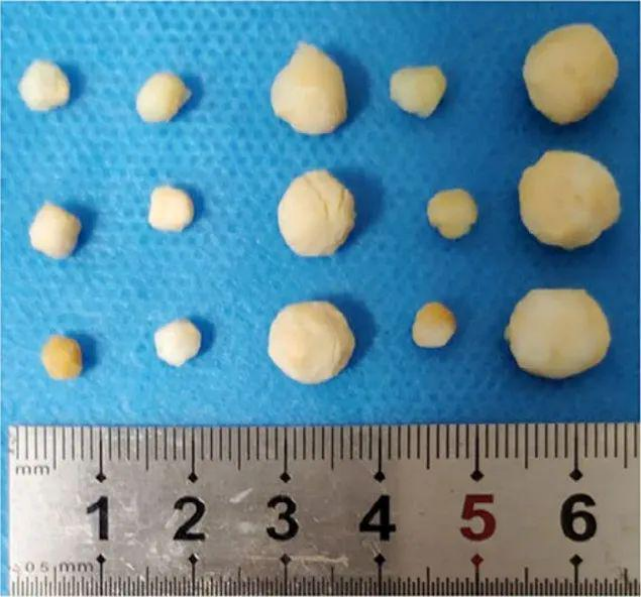

中国科学院二区 SCI 期刊《Cancer Medicine》也发布过一则撤稿公告,正式撤回了一篇 2021 年发表的论文。

图源:论文截图

这篇论文的研究主题是探讨长链非编码 RNA LINC01224 在胃腺癌(STAD)中的作用,作者验证了 LINC01224/miR-193a-5p/CDK8 轴对胃癌生物学行为的影响。然而,论文中的 Figure 10A 图像引发了广泛质疑。

该图像显示的移植瘤在放大后被网友指出看起来更像是土豆泥、酒精棉球、年糕或橡皮泥???

图源:论文截图

而且还有网友发现,发现 Figure 4c 疑似存在图片重复使用的情况。

最终,期刊在收到第三方对图像来源及其他科学违规行为的担忧后,决定撤回该论文~「土豆泥」肿瘤也被迫下架。

然而,「土豆泥」肿瘤并没有完全从江湖消失,根据热心网友的说法,还有两篇论文高度疑似是「土豆泥」肿瘤,并且根据钢尺上的痕迹可以确认这三篇来自不同省份的论文使用的就是同一把尺子。

目前这两篇论文,一篇已撤稿,另一篇还没有。已撤稿的论文发表于 2020 年并且跟「土豆泥」肿瘤发在了同一本中国科学院二区期刊上。

►天上掉馅饼奖 —— 烟幕弹论文

有人没日没夜做实验,苦苦发 SCI ,有人没做实验,却捡到了 SCI??

《Sensors》期刊就发布了一则公告,撤回了一篇来源不明的论文。这篇论文的作者名单中竟有一位自我揭发的作者,他表示自己根本不知道有这样的论文存在!

经过调查,参与署名的多位作者均对这篇论文的来源表示不知情,最终,所有作者一致同意撤稿。

图源:论文截图

这一事件引发了学术界的广泛关注,人们纷纷质疑论文的来源和作者的诚信问题。期刊在调查过程中发现,这篇论文的来源确实存在诸多疑点,最终决定撤稿以维护学术诚信~

►生物进化奖 —— 猴脑当人脑

《EJNMMI Research》期刊曾撤回了一篇关于神经黑素的论文。这篇论文在发表仅两个月后即被撤回,原因是作者在使用样本时将人脑组织错换为猕猴脑组织。

图源:论文截图

这种低级错误导致了严重的科学失误,期刊随后邀请作者提交修改稿,继续进行同行评审!作者在发现错误后,迅速同意了撤稿请求,并表示将重新进行实验以确保数据的准确性。

►拖延撤稿奖 ——14 年的科学悬案

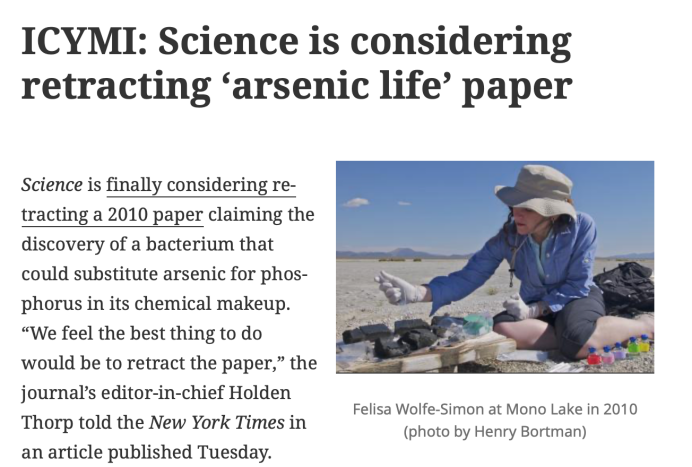

2010 年,一篇宣称「细菌能用砷替代磷构建生命」的论文在《Science》期刊发表,引发科学界大地震,甚至被 NASA 誉为「外星生命发现的前奏 」。直到 14 年后,才被撤稿。

图源:论文截图

该论文因实验漏洞(如培养液残留微量磷)和无法复现遭全球科学家质疑,早在 2012 年,就曾被两项权威研究推翻。

作者 Wolfe-Simon 在舆论压力下淡出学术界,不过 2024 年携 NASA 资助重返,引发新争议。批评者质疑其为何仍获顶级机构信任。

《Science》 最终坐不住了,在 14 年后态度逆转,表示撤稿符合当前学术规范,若最终撤稿,这也成为史上拖延最久的撤稿案例之一。

►无心之举,可能成为撤稿一大原因

从 AI 作图论文的种种低级错误,到因翻译软件导致的专业术语乌龙,再到图像造假、样本错用等,学术界的问题层出不穷。

这些事件警示着学术从业者,科研容不得半点马虎和投机取巧。

图源:nature 盘点 5 种常见的数据处理错误

其实除了马虎翻译,因无心之失而导致的撤稿也很常见。在一项对近 100 位作者的调查中,那些因无心之失而导致论文被撤稿的研究者表示,最常见的错误是数据处理和分析不正确,占错误总数的近 20%。

近四分之三的受访者表示,他们在撤稿后改变了工作流程,例如使用更严格的数据管理协议,并改进数据存储方法,或许可以解决这些撤稿乌龙。